...

広告×SEO連携でBtoBリード最大化|LP・営業まで統合する「全部入り」戦略

「リスティング広告のCPAが高騰し、頭打ち感がある」

「SEOに取り組んでいるが、問い合わせなどの成果が出るまで時間がかかりすぎる」

多くのBtoB企業の経営者様やマーケティング担当者様が、こうした「広告とSEOの分断」に悩まされています。広告は広告、SEOはSEOと切り分けて運用・発注している限り、現代の複雑なBtoB購買プロセスを攻略することは困難です。

本記事では、単なる「広告とSEOの連携」にとどまらず、受け皿となるLP(ランディングページ)の改善、そして商談化率を高める営業連携までを含めた「全部入り」の検索戦略を解説します。机上の空論ではなく、実際に「CPAを改善しながらリード数を倍増させた」現場の事例とデータを基に、御社の集客を資産に変えるための具体的なロードマップを提示します。

この記事の要点

- 広告とSEOは「対立」ではなく「相互補完」。両者のデータを統合することで、隠れた需要(キーワード)を発見し、機会損失を減らすことができる。

- 「フォーム項目の削減」や「資料の3点セット化」など、LPの摩擦を減らすだけでリード数は数倍に変化する。

- 目先のCPA(獲得単価)に囚われず、LTV(顧客生涯価値)から逆算した投資計画がないと長期的には勝てない。

<目次>

- 広告×SEO連携がBtoB集客に不可欠である理由

・短期成果(広告)と長期資産(SEO)の役割分担

・部分最適の罠:なぜ「バラバラ発注」は失敗するのか - 【集客連携】広告データを用いた「勝てるキーワード」の発掘と最適化

・P-MAX/インテントマッチ(旧部分一致)活用による「隠れた需要」の発見

・アカウント構造の再設計:「誰に」届けるかを整理する - 【CVR改善】流入を無駄にしない「摩擦ゼロ」のLP・資料戦略

・フォーム入力の「摩擦」を極限まで減らす

・「機能訴求」から「経営課題解決」への転換 - 【資産化】営業連携とAI活用による「高品質コンテンツ」の量産

・「事例」こそ最強のコンテンツ:匿名でも信頼は作れる

・営業現場で使える記事を作る(Sales Enablement)

・AI×人の協働による「超・効率的」な制作体制 - 【運用体制】LTV逆算で投資対効果を最大化するマネジメント

・CPAではなくLTV(顧客生涯価値)で投資判断する

・スピード重視の運用サイクル:資料作成より施策実行 - まとめ:広告とSEOの「分断」を終わらせ、最強の集客エンジンを作る

広告×SEO連携がBtoB集客に不可欠である理由

広告を出せばリードは取れるが、予算を止めればリード獲得も止まる

・SEOはコストを抑えて集客できるが、成果が出るまでに時間がかかりすぎる

多くの経営者様がこのジレンマに直面しています。しかし、現代のBtoBマーケティングにおいて、広告とSEOを「どちらか」で選ぶ、あるいは別々の施策として切り離して考えることは、もはやリスクでしかありません。なぜなら、BtoBの購買行動は劇的に変化し、長期化・複雑化しているからです。

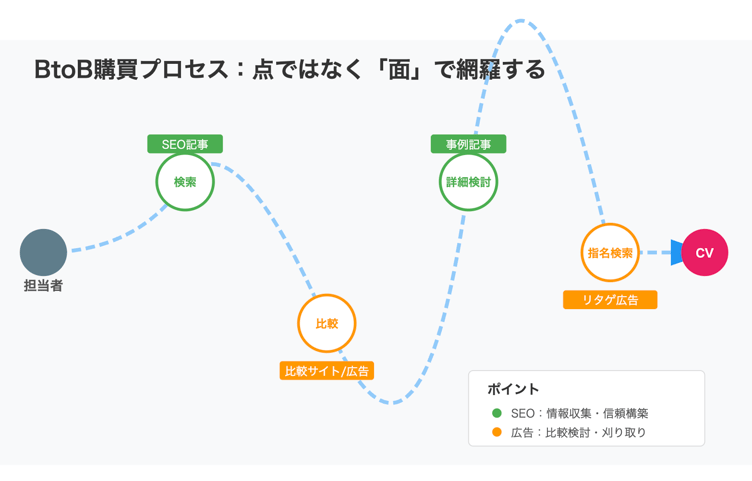

米国の調査会社Gartnerなどのデータが示す通り、BtoBの購買担当者が問い合わせる前に、購買プロセスの約60〜70%がオンライン上の情報収集で完了していると言われています。また、意思決定に関与する人数が増え、検討期間も数ヶ月から年単位に及ぶことが珍しくありません。

このような環境下では、ユーザーは検索エンジン、SNS、比較サイト、ホワイトペーパーなど、複数のタッチポイントを行き来します。「広告をクリックしてLPをみて即問い合わせ」という一直線の動きを期待するのは非現実的です。

広告とSEOを統合(連携)させることは、単なるコスト削減の手法ではありません。「顕在層(今すぐ客)」を広告で確実に刈り取りつつ、「潜在層(そのうち客)」をSEOコンテンツで育成し、両者のデータを循環させて機会損失をゼロにする、唯一の合理的手段です。

短期成果(広告)と長期資産(SEO)の役割分担

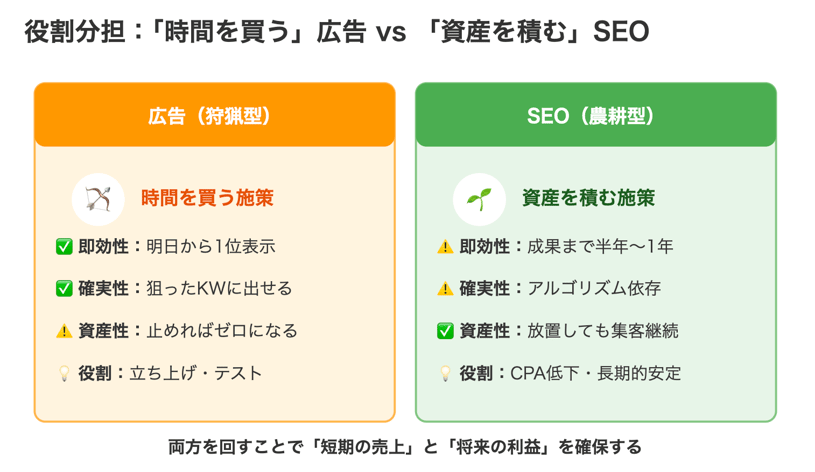

広告とSEOの最も大きな違いは、「時間軸」と「資産性」にあります。

広告(狩猟型)=「時間を買う」施策

メリット: 審査さえ通れば、即座にターゲットキーワードの検索結果最上位にに表示可能。今日からリードを獲得できます。

デメリット: 出稿を停止した瞬間に流入はゼロになります。また、競合が増えればクリック単価(CPC)は高騰し続けます。

SEO(農耕型)=「資産を積む」施策

メリット: 作成したコンテンツはWeb上に残り続け、中長期的には広告費をかけずに集客し続ける「自社の資産」になります。

デメリット: Googleに評価され上位表示されるまでに、早くても3ヶ月〜半年以上の期間を要します。

成功する企業は、この性質の異なる2つを以下のように組み合わせ、理想的な成長カーブを描いています。

-

立ち上げ期: SEOの効果が出るまでの間、広告に予算を集中させてリードを確保します。ここで「どのキーワードが実際にCV(コンバージョン)するか」という勝ち筋となるデータを収集します。

-

成長期: 広告で成果が出たキーワードをもとにSEO記事を作成します。推測ではなく「売れるキーワード」で記事を書くため、失敗がありません。

-

資産化期: SEO記事が上位表示され始めたら、そのキーワードへの広告出稿を弱める(または停止する)ことで、全体の獲得単価(CPA)の低下を狙います。浮いた広告予算は、また別の「新しい需要」の発掘に回します。

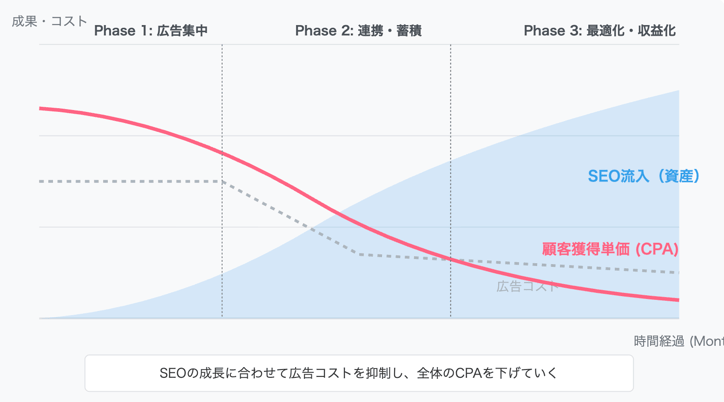

以下の図は、このハイブリッド運用による理想的な成果推移を表したものです。

この図のように、SEOが育つまでの成果が発生しない期間を広告で埋め、SEOが育った後は広告への依存度を下げていく運用こそが、経営的視点での最適解となります。

部分最適の罠:なぜ「バラバラ発注」は失敗するのか

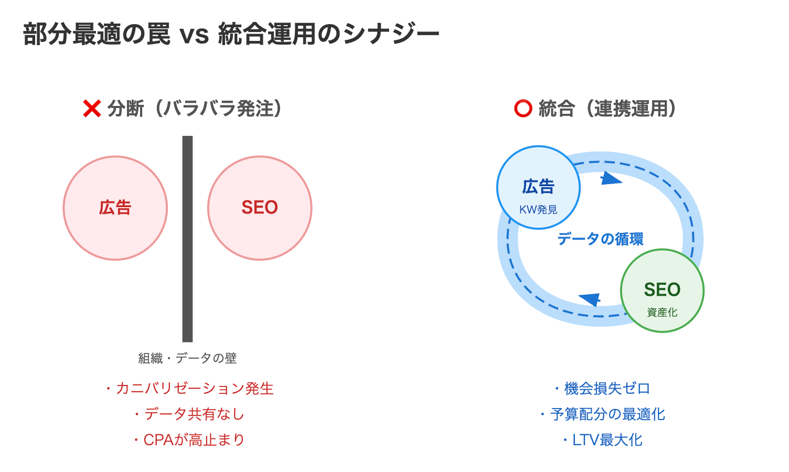

しかし、多くの企業でこの理想的な連携が実現できていません。最大の原因は、発注先や社内の担当部署が分断されている組織の問題にあります。

例えば、広告は「A代理店」、SEOは「B社(または社内のコンテンツチーム)」というように、別々の体制で運用されているケースです。これにより以下のような「部分最適の罠」に陥ります。

-

カニバリゼーション(共食い)による予算浪費 :SEOですでに検索順位1位を取れている自社名や特定の指名キーワードに対し、広告代理店が「CPAが安く取れるから」という理由だけで広告を出し続けてしまうケースです。本来、広告を出さなくても自然検索で流入したはずのユーザーに無駄なクリック単価を支払うことになります。

-

連携不足による機会損失 :広告運用で「実はこのキーワードの成約率が高い」という貴重な発見があっても、それがSEOチームに共有されません。結果、SEOチームは競合が多く成約しにくいビッグキーワードばかりを狙い、成果が出ない記事を量産し続けてしまいます。

-

一貫性のないメッセージ訴求 :広告では「低価格」を訴求しているのに、着地したSEO記事やLPでは「高品質・高単価」を謳っているなど、ユーザー体験がちぐはぐになり、離脱を招くケースも散見されます。

「広告代理店は広告予算を使い切ることが仕事」「SEO業者は順位を上げることが仕事」になりがちです。しかし、経営者の目的は「売上の最大化」と「利益の確保」のはずです。

この目的を達成するためには、手段(広告かSEOか)に固執せず、両方のデータを横断的に見て「今、どこに投資するのが最もリターンが大きいか」を判断できる司令塔が必要不可欠なのです。

SEOや記事作成は内製するか外注すべきかをまとめた記事はこちら

→『SEOは内製すべき?外注すべき?Web担当がいない中小企業の判断基準と現実』

【集客連携】広告データを用いた「勝てるキーワード」の発掘と最適化

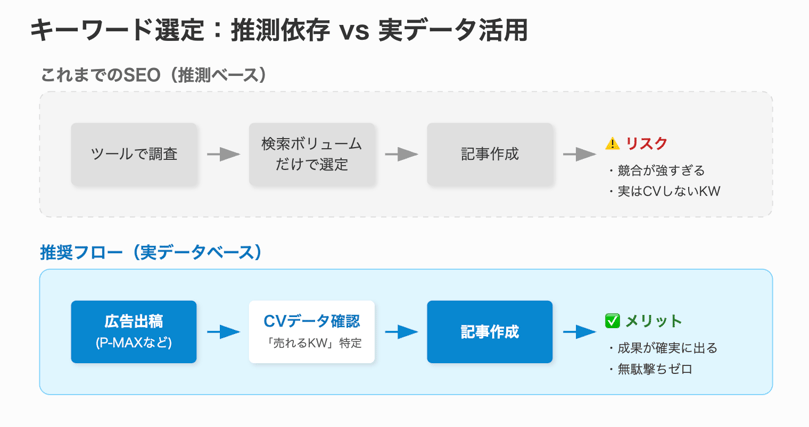

SEO戦略を立てる際、多くの企業が「キーワードプランナー(Google 広告)」などのツールで検索ボリュームを調査し、それに基づいて記事を作成します。これは間違いではありませんが、キーワードプランナーのデータはあくまで「過去の統計データ」を見ているに過ぎません。

「今、市場で何が起きているか」というライブ感のある需要を捉えるには、広告運用のデータ活用が不可欠です。

広告とSEOを連携させる最大のメリットは、「推測」ではなく、実際にお金を払って検証した「勝てるデータ」に基づいてSEOコンテンツを作れることにあります。これにより、半年かけて書いた記事が全く流入を生まない、というリスクを極限までゼロに近づけることができます。

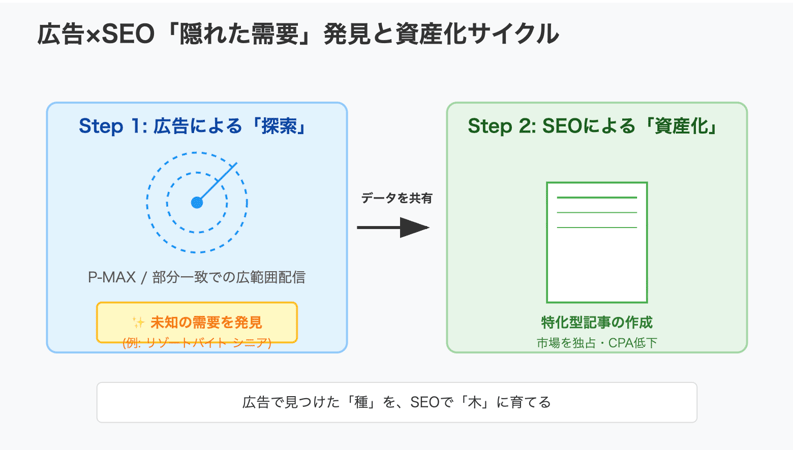

P-MAX/インテントマッチ(旧部分一致)活用による「隠れた需要」の発見

近年のGoogle 広告は、AIによる自動化(P-MAXキャンペーンやインテントマッチ)が飛躍的に進化しています。これを「予算を勝手に使われる」と恐れるのではなく、「人間が気づかない需要を見つけてくれる優秀なリサーチャー」として活用する視点が重要です。

【事例】リゾートバイト案件での「シニア需要」発見

ある人材系クライアントの事例です。当初は人間の経験則に基づき、「リゾートバイト 沖縄」「リゾートバイト 短期」といった定番のキーワードのみに入札を行っていました。

状況: 「若者向け」という固定観念があり、キーワード選定も20代〜30代を意識したものに限定されていた。

アクション: AIが多角的に配信面を探る「P-MAXキャンペーン」をテスト導入。

結果: 運用データを確認すると、「リゾートバイト シニア」「定年後 住み込み」といった検索クエリからの流入が急増していました。

調査の結果、テレビ番組で「シニアの新しい働き方」という特集が組まれた影響であることが判明しました。SEOや通常の検索広告だけでは、この「突発的なトレンド」を取りこぼしていたでしょう。

この発見後、直ちに検索キャンペーンへシニア関連キーワードを追加し、同時にSEOチームへ共有して「シニア向けリゾートバイト特集記事」を作成。「発見(広告)」から「資産化(SEO)」への連携により、競合他社が気づく前に市場を独占することに成功しました。

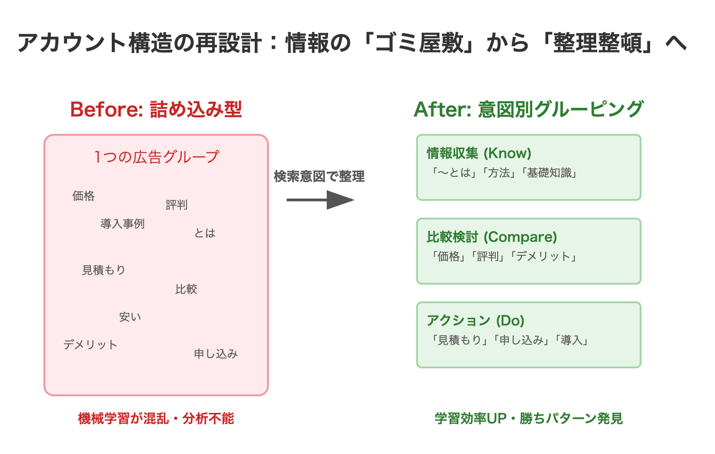

アカウント構造の再設計:「誰に」届けるかを整理する

広告データをSEOに活かすためには、広告アカウント自体が「分析可能な状態」で整理されている必要があります。しかし、弊社で引き継ぐ多くのアカウントで、アカウント内の構造が整理されず何が要因で成果が出ているのか判別できないケースもよくみられます。

【事例】1000キーワード放置アカウントの再設計

月額50万円の広告費を運用しているあるるBtoB企業の広告アカウントでは、約1,000個のキーワードが1つの広告グループに詰め込まれていました。これでは、どの検索意図を持つユーザーがクリックし、どの広告文が響いたのか、機械学習も人間も正しく判断できません。

そこで、以下の手順でアカウント構造を抜本的に再設計しました。

-

グルーピング(意図の整理): 1,000個のキーワードを「価格比較」「導入検討」「情報収集」などの検索意図(インテント)ごとに分割。

-

広告アセット(見出しや説明文)でフィルタリング: 単にクリックを集めるのではなく、「東京23区限定」「小規模オフィス特化」など、あえてターゲットを絞る文言を追加(例: 設備工事会社)。

【結果】CTR改善と「説明責任」の向上

この再設計により、ユーザーの検索意図と広告文の適合度(品質スコア)が向上し、CTR(クリック率)が約20%改善、CPA(獲得単価)は3割低下しました。

しかし、それ以上に大きな成果は、「なぜ売れたのか」が言語化されたことです。「今は『価格比較』層からのリードが増えているので、SEO記事でも『料金表』や『相場解説』のコンテンツを厚くしましょう」といった、論理的かつ精度の高い施策提案が社内で可能になりました。

広告アカウントの構造を綺麗に保つことは、そのまま「顧客理解の解像度」を高めることに直結します。

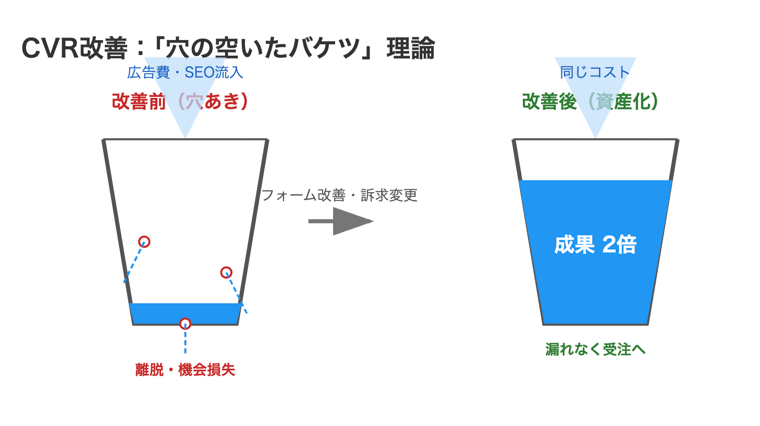

【CVR改善】流入を無駄にしない「摩擦ゼロ」のLP・資料戦略

どれほど優れた広告運用やSEO対策でサイトへの流入を増やしても、その受け皿となるランディングページ(LP)や資料請求フローに不備があれば、全ては徒労に終わります。

これは、「底に穴の空いたバケツ」に水を注ぎ続けるようなものです。

CVR(コンバージョン率)を1%から2%に改善できれば、広告費を1円も増やさずにリード数は2倍になります。このセクションでは、BtoBマーケティングにおいてボトルネックとなりやすい「摩擦」を取り除き、成果を最大化する鉄則を解説します。

フォーム入力の「摩擦」を極限まで減らす

ユーザーにとって、個人情報を入力するフォームは「障壁(摩擦)」でしかありません。

「情報を知りたい」という欲求が「入力が面倒」「営業電話がかかってくるのが怖い」というストレスを上回った時だけ、コンバージョンが発生します。したがって、我々がすべきは、このストレスを極限までゼロに近づけることです。

【事例】資料ダウンロードの「摩擦」を減らした事例

多くの企業が「リード情報を少しでも多く取りたい」と考えるあまり、過剰な入力を強いています。しかし、以下の事例が示す通り、引き算の思考こそが成果を生みます。

事例1:メルマガからの「直見せ」で閲覧数100倍増

ある企業では、メルマガ読者(すでにメールアドレスを取得済みのリード)に対しても、ホワイトペーパー閲覧のために再度フォーム入力を求めていました。これを撤廃し、メール内のリンクをクリックするだけで資料が閲覧できる「直見せ」方式に切り替えたところ、資料の閲覧数が数十〜数百倍に跳ね上がりました。

「フォームがあるなら見なくていいや」と離脱していた層がいかに多かったかの証明です。既存リストに対しては、新たな情報を取得するよりも「コンテンツを読ませて育成する」ことを優先すべきです。

事例2:資料の「3点セット化」で入力の手間を1回に

「会社概要」「サービス資料」「事例集」を別々のページでダウンロードさせていたクライアントに対し、これらを1つのフォームで一括ダウンロードできる「3点セット」に統合しました。

結果、CV数は約2倍に増加。ユーザーは何度も同じ住所や氏名を入力する苦痛から解放され、企業側は一度のアクションで全ての訴求資料を届けることに成功しました。

「機能訴求」から「経営課題解決」への転換

フォームという「機能的な摩擦」を取り除いた次は、LPの内容という「心理的な摩擦」を解消します。

特にBtoBで決裁権を持つ経営者や責任者をターゲットにする場合、「機能の優秀さ」だけでは響きません。彼らが求めているのは、「その投資によって自社の経営課題がどう解決するか」という未来です。

【事例】BtoB購買における「信頼」を明確にした事例(オフィス設計会社)

あるオフィス設計会社の事例です。当初は、LPで「洗練されたデザイン実績」や「有名デザイナー在籍」といったデザイン性(機能・スペック)を前面に押し出していました。しかし、問い合わせはあっても受注につながらないケースが多発していました。

-

ターゲット:オフィスの移転や改装を決定する経営者。

-

アクション:訴求軸を「おしゃれなオフィス」から、「採用力を高めるオフィス設計」「離職率を下げる環境づくり」へと180度転換しました。

-

結果:「デザイン」を「経営課題(採用・定着)の解決手段」として再定義したことで、問い合わせの質が劇的に向上。

「かっこいいオフィスにしたい」という曖昧な要望ではなく、「採用難をオフィス環境で解決したい」という切実な課題を持った、受注確度の高いリードが増加しました。

BtoBのLPにおいて、スペックの羅列は担当者には響きますが、決裁者には響きません。

「このサービスは、自社のPL(損益計算書)にどのようなインパクトを与えるか」という視点で言葉を選ぶことが、CVR改善の鍵となります。

【資産化】営業連携とAI活用による「高品質コンテンツ」の量産

「記事を書いて順位が上がりました。でも、問い合わせは増えません」

これはSEOに取り組む企業の9割が陥る失敗です。

なぜなら、彼らは「Googleのアルゴリズム」ばかりを見て、「その記事を読む顧客の心理」を見ていないからです。BtoBにおけるコンテンツ制作のゴールは、検索順位を上げることではありません。記事を読んだ見込み客が、御社を「信頼できるパートナー」だと確信することです。

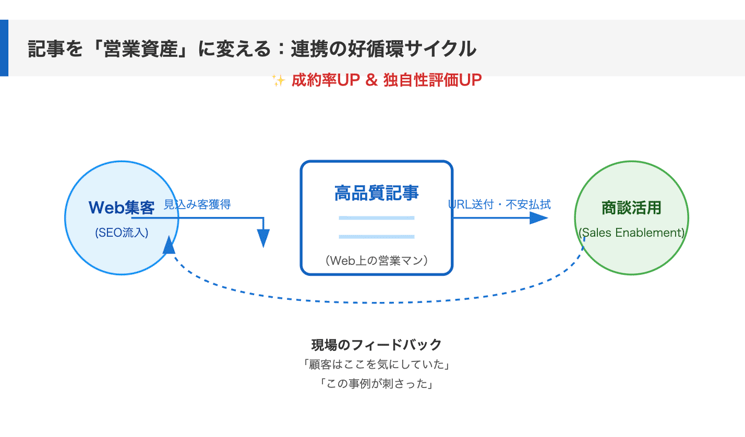

本セクションでは、SEO記事を「Web上の営業担当」として機能させ、営業現場の成約率を高めるための「資産化」戦略を解説します。

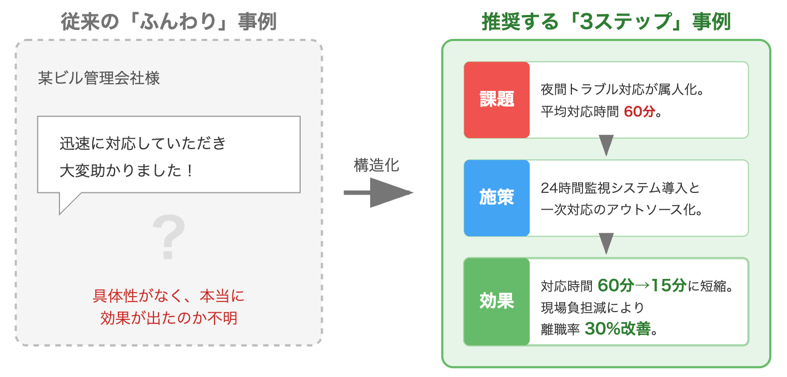

「事例」こそ最強のコンテンツ:匿名でも信頼は作れる

BtoB検討者が最も知りたい情報は「自社と同じような課題が、本当に解決されたのか?」という事実です。しかし多くの企業が「顧客の守秘義務」を理由に事例公開を諦めています。

これは非常にもったいない判断です。実名や社名が出せなくても、構成さえしっかりしていれば「信頼」は十分に作れます。

【事例】匿名事例による信頼性構築の事例(建物管理会社)

実名公開NGの顧客が9割を占める、ある建物管理会社の事例です。

ここでは、全ての事例を「課題→施策→効果(数値+定性)」の3ステップ構造に統一して掲載しました。

改善前:「某ビル管理会社様の事例です。迅速に対応し、喜んでいただけました」という、具体性に欠ける定性的な記述のみ。

改善後:

【課題】: 都内オフィスビル(従業員50名規模)にて、夜間・休日の設備トラブル対応が属人化していた。

【施策】: 24時間監視システムの導入と一次対応のアウトソース化。

【効果】: 夜間対応の平均時間が60分→15分に短縮。現場負担減により離職率が前年比30%改善。

このように「具体的な数値(Before/After)」を示すことで、読み手は「自分の会社でも同じ効果が出そうだ」とリアリティを感じます。このフォーマットを全導入事例に徹底した結果、問い合わせ率は15〜25%向上しました。

社名がなくとも、「課題の解像度」と「数字の説得力」があれば信頼は勝ち取れます。

営業現場で使える記事を作る(Sales Enablement)

作成したSEO記事を、Webサイトに置いておくだけではもったいないです。優秀なマーケティングチームは、記事を「営業担当者が商談で使える武器(セールス・イネーブルメント)」として設計します。

【事例】営業連携による商談化率向上事例

ある製造業向けシステム会社では、営業と連携して「製造業のシステム導入で失敗する5つのパターン」という記事を作成しました。これは単なるSEO記事ではなく、商談時によく聞かれる「導入への不安」を先回りして払拭するための資料です。

手法: 営業担当者が商談の事前・事後に「失敗しないために、まずこちらの記事をご覧ください」とURLを送付。

結果: 顧客の知識レベルが揃い、不安が解消された状態で商談に入れるため、成約率が20%向上。さらに、新人営業でもベテランと同じ質のトークができるようになり、営業組織全体の底上げに繋がりました。

また、こうした「現場の生々しい事例」を記事に盛り込むことは、SEO評価(E-E-A-T)の観点からも極めて有効です。

SEO評価改善の副次的効果:競合と似たり寄ったりの記事に、200〜300字程度の「自社独自の事例要約」を挿入したところ、Googleから「独自性の高いコンテンツ」と評価され、サイト全体の月間PVが25%増加しました。

「営業現場の知見」は、顧客を説得する材料になるだけでなく、アルゴリズムを攻略する鍵にもなるのです。

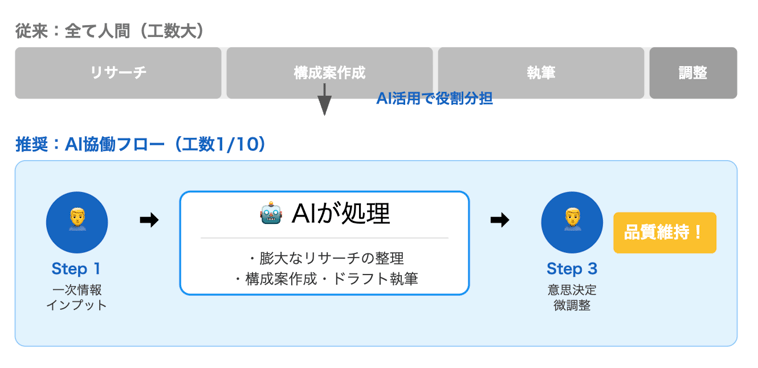

AI×人の協働による「超・効率的」な制作体制

「質の高い記事が必要なのはわかるが、書く時間がない」

この課題に対する現代の解答は、AI(人工知能)のフル活用です。ただし、AIに全てを書かせるのではなく、「面倒な作業」をAIに、「価値ある判断」を人間に振り分けるのがポイントです。

【事例】記事作成のAI活用と内製化によるコスト削減事例

マーケティング戦略資料や記事構成案を作成する際、以下のような役割分担を行いました。

-

生データのインプット(人間): クライアントへのヒアリング音声や、社内会議の議事録などの「一次情報」をAIに読み込ませる。

-

整理・構成案作成(AI): 「この情報から、ターゲットの課題解決に繋がる記事構成案を3パターン出して」と指示。

-

ファクトチェック・意思決定(人間): 出てきた案の正誤を確認し、自社のトーン&マナーに合わせて微調整する。

このフローを確立したことで、従来30〜50時間かかっていたリサーチや資料作成の時間が5〜6時間に短縮(工数1/10)されました。

人間は、AIにはできない「顧客の感情への配慮」や「最終的な意思決定」にリソースを集中できます。これにより、限られた人数でも高品質なコンテンツを量産し続ける体制が整います。

【運用体制】LTV逆算で投資対効果を最大化するマネジメント

広告とSEOを連携させ、LPを改善し、営業とも握手をする。ここまでの戦略を実行に移す際、最大の障壁となるのが経営者や管理職自身の「マインドセット」です。

特に陥りやすいのが、「CPA(獲得単価)の呪縛」です。

「先月よりCPAが1,000円上がった。運用が悪化したのではないか?」

このように短期的なCPAの変動ばかりを追及すると、現場は「縮小均衡」に走り、将来の大きな利益を逃すことになります。

本記事の最後に、成功するBtoB企業が共通して持っている「投資判断の物差し」と「スピード重視の運用体制」について解説します。

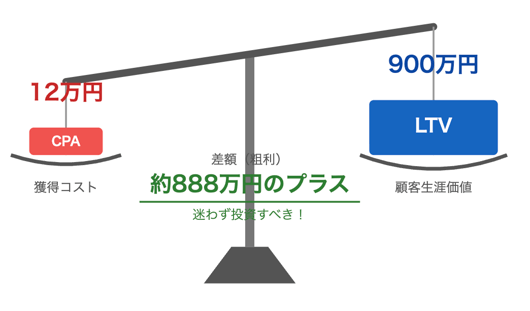

CPAではなくLTV(顧客生涯価値)で投資判断する

BtoBビジネス、特にSaaSや継続契約型のモデルにおいて、CPAは単なる「入り口のコスト」に過ぎません。重要なのは、「その顧客が将来どれだけの利益をもたらすか(LTV)」との比較です。

【事例】CPA絶対値に囚われずLTVで判断した事例

ある設備保守会社の経営会議での一コマです。

Web担当者が「今月のリード獲得単価(CPA)は12万円でした」と報告しました。一般的な基準では「高すぎる」と怒号が飛ぶかもしれません。

しかし、この会社の経営陣は「LTVが850万円だから、CPA12万円なら全く問題ない。むしろもっと踏める」と判断しました。

ロジック: LTV 900万円の商材であれば、たとえCPAに10万円、20万円かかっても、粗利で十分に回収できます。

インサイト: 「CPAを安くすること」を目的にすると、競合がいない(=需要も少ない)キーワードばかりを狙うようになり、事業のスケールが止まります。「許容CPA」の上限を正しく設定し、競合が躊躇する高単価な入札でも果敢に攻めることが、シェア獲得の近道です。

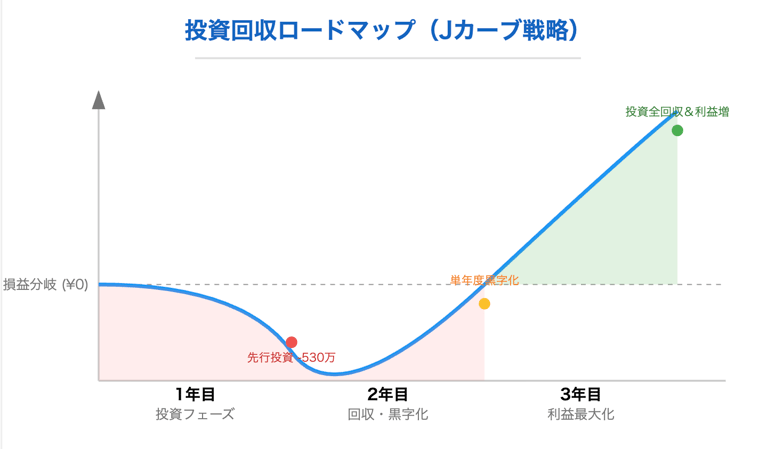

【事例】LTV逆算による投資回収の成功事例

従業員50名規模のBtoBサービス企業では、初年度にサイトリニューアルや広告、コンテンツ制作で約530万円を投資しました。

プラン(投資回収ロードマップ):

1年目: 月3件のリード獲得。投資フェーズのため赤字許容。

2年目: SEO効果が出始め、月5件へ増加。単年度黒字化。

3年目: 累計15件の受注(LTVベースで1億円超の売上)を達成し、初期投資を全回収して利益最大化フェーズへ。

このように「いつ回収するか」という時間軸を持っていれば、初年度の支出は「コスト(浪費)」ではなく「リターンを生むための資産(投資)」として正しく評価できるようになります。

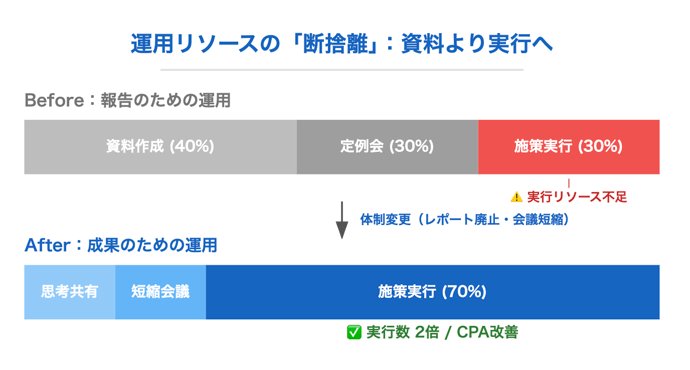

スピード重視の運用サイクル:資料作成より施策実行

正しい投資判断ができても、現場のPDCAサイクルが遅ければ競合に勝てません。

特に日本企業で多いのが、「報告のための資料作成」に膨大な時間を費やしているケースです。

【事例】運用体制変更による施策実行速度と成果の向上事例

あるプロジェクトでは、広告代理店との定例会やレポート形式を抜本的に見直しました。

アクション

-

-

月次レポートの廃止: 「先月のクリック数は…」といった過去の結果をまとめるだけのPowerPoint資料(作成に数時間かかるもの)を全廃。

-

定例会の短縮: 1時間の会議を30分に短縮。

-

隔週テキストレビューへの移行: レポートの代わりに、「なぜその入札調整をしたのか」「次の2週間で何をテストするか」という思考プロセスと仮説をチャットやドキュメントで共有。

-

結果

「資料を作る時間」と「説明を聞く時間」が浮いたことで、改善施策の実行数が倍増しました。結果として、平均CPAは10〜20%改善。

きれいなレポートは売上を1円も生みません。現場のリソースを「報告」ではなく「思考と実行」に全振りさせる体制を作ることこそ、マネジメントの責務です。

まとめ:広告とSEOの「分断」を終わらせ、最強の集客エンジンを作る

本記事では、広告、SEO、LP改善、営業連携、そして運用体制という5つの要素を統合した戦略について解説しました。

これらは決して個別の施策ではありません。

広告で市場の脈を測り、SEOで資産を築き、LPで摩擦をなくし、営業現場で顧客の声を拾う。これら全てが有機的に繋がり合ったとき、御社のマーケティングは単なる「経費(コスト)」から、将来の売上を生み続ける「投資(アセット)」へと進化します。

「全部入り戦略」と聞くと、ハードルが高く感じるかもしれません。

しかし、全ての施策を一気に完璧にする必要はありません。「広告の検索語句レポートをSEOチームに共有する」「入力フォームの項目を1つだけ減らしてみる」といった、今日からできる小さな連携の積み重ねが、半年後、1年後に競合との圧倒的な差となって現れます。

最も重要なのは、社内の部門間や、広告代理店とSEO業者の間にある「壁」を取り払い、「売上の最大化」という共通のゴールに向かってデータを還流させることです。

30分無料|Web集客の相談予約

いまの状況を30分で整理して、次にやるべき打ち手と優先順位をまとめます。広告・SEO・LP・計測など、どこから着手すべきか一緒に決めましょう。

無理な営業はありません。下のカレンダーから日時を選んで予約できます。